はじめに

作ろうと思ってから完成までに半年以上かかったキーボードについてのオタクの早口を書いていきます。

最終的にこんな感じのキーボードができあがりました。

雑に打鍵音を録音してみた様子はこちら。

適当に打鍵動画を撮ってみましたが、実際に聞いているのとかなり違うので難しい pic.twitter.com/A1deI5NMnD

— ぴろりどん (@piroridon) November 7, 2024

以下、こだわりポイントとか経緯を書いていきたいと思います。

構想段階からデザインの決定まで

このキーボードの配列を考えていたのは確か2024年2月頃だったと思います。

直前に作ったキーボードがオーソリニアのキーボード*1だったんですが、その一つ前に作ったキーボードの配列に若干の違和感を覚えていました。

若干の違和感を覚えていたキーボードとは、"Paren48"ですが、指をほとんどまっすぐ伸ばして上段のキーを取りに行くスタイルが正しいのか、ということを考え始めたのがきっかけでした。

piroriblog.hatenablog.com

オーソリニアのキーボードは、横一列にキーが並んでいるため、かなり指を立てて構えることになります。

ここで気づいたのは、指を立てた方が打鍵速度自体は早いのでは? ということです。

このあたりのバランスを取った配列を模索していかないとな、と当時は思っていました。

そこで、小指側の下がり幅はやや大きめであるものの、控えめなずれ量(当社比)のカラムスタッガード配列*2の線を引いていました。

なんか作り始めてしまった。色々ゆっくり煮詰めるつもりだけど pic.twitter.com/SMx09oN0y5

— ぴろりどん (@piroridon) February 8, 2024

この配列ですが、そのようなずれ量の調整もしつつ、単純な形状の外形に収まるように調整したのもポイントの一つです。

配列ありきというよりは、かなりデザインありきで調整した部分もあります。

その折、本当に6列ないといけないのか、というテストも兼ねて小さいキーボードを作ったりしていましたが*3、結局6列でいいよね、ということになりこの配列で設計をスタートしました。

キーキャップとの出会い

個人的にKATプロファイルと呼ばれるプロファイルが好きなのですが、そのプロファイルで心惹かれるキーキャップを発見してしまいました。

セールになったのをいいことにキーキャップを増やしている様子が見受けられます。

また私は新しいキーキャップを買いましたの札を首から下げている pic.twitter.com/CSRftcQVdd

— ぴろりどん (@piroridon) March 9, 2024

届いてみて、確かにこれは良いなと思ったので、ぜひこれに合うキーボードを設計しようと決意しました。

キーキャップの雰囲気的に重厚な感じにしたいなと思ったので、またアルミを削り出すか、と考え始めていました。

配列・スティックスイッチの実証

上記の配列は、多分使えるだろうとは思ったのですが、さすがに何の検証もせずにアルミを削るのはおっかなかったので、あまりコストをかけずに実証機を作ってみました。

それが"KX-52A"です*4。

piroriblog.hatenablog.com

上記の配列を考えるうち、結構余白があるなと思ったので、いろいろ仕込んでみようと思い、スティックスイッチ*5と呼ばれる部品や、マウス用のマイクロスイッチを仕込むアイデアが出てきました。

ちょうどその頃、少しだけチルト&テントしている左右分割のキーボードがいくつか出ていたので、その要素のテストも兼ねていました。

作ってみたところ、スティックスイッチやチルト&テントの感触がよく、現在も家用のキーボードとして使っています。

ケース形状の修正

KX-52Aを試してみて、じゃああとはアルミケースをちゃんと作るだけ、というところまで来たのですが、ケース形状の違和感が拭えずにいました。

その頃、上記画像でもわかるように、垂直に押し出した構造の形状としていました。

これは、Tofuシリーズ*6のケースのような、あまり飾り気のない単純な形状からくる力強さのようなものに一種のあこがれがあり、それを目指していた部分がありました。

画面上はまあなんとなく垂直の押出でもいいかなと思っていたのですが、KX-52Aのケースにガムテープを巻いて実際にその形状を作り、様々な角度から眺めていたところ、コレジャナイ感が強まってきてしまいました。

ここで、改めて先人のキーボードからデザインのエッセンスを得ようとしていたところ、Yak40*7、Vixen*8、henge40*9のインスパイア元のMenhir*10等の存在を思い出し、コスト度外視でテーパーをつけたデザインにすることにしました。

最終的には、10度の角度をつけて押し出しを行ったはずです。

マウススイッチの位置調整

KX-52Aでは、親指部分に2つのマイクロスイッチを仕込んでいました。そうすると、親指で押すキーが5つになってしまっていました。

使ってみてはいましたが、さすがに迷う場面が多くあり、せっかくクリック等を迷わないようにした意味を没却しかけていました。

そこで、今回は、一つは左手でいうところのGキーの左あたりに配置するようにしました。この位置であれば問題はなさそうです。

一応解説しておきますが、キーボードの黒いバー(短いやつと長いやつ)は両方ともスイッチになっています。

長い方の下にはマイクロスイッチが仕込まれており、短い方の下にはタクトスイッチ(登録商標)が仕込まれています。

電気的な設計

今回、TRRSケーブル(イヤホン用ケーブル)での左右通信はやめようと思い、USB type-Cケーブルでの通信としました。

PCとの通信用のコネクタもtype-Cではあるため、差し間違えを考慮するとあまりよくはないですが、私以外に使わないのでまあいいかと思って採用しました。

あまりに使わないピンが多いのでもったいない気もしつつ、まあいいかでピンアサインを決めました。

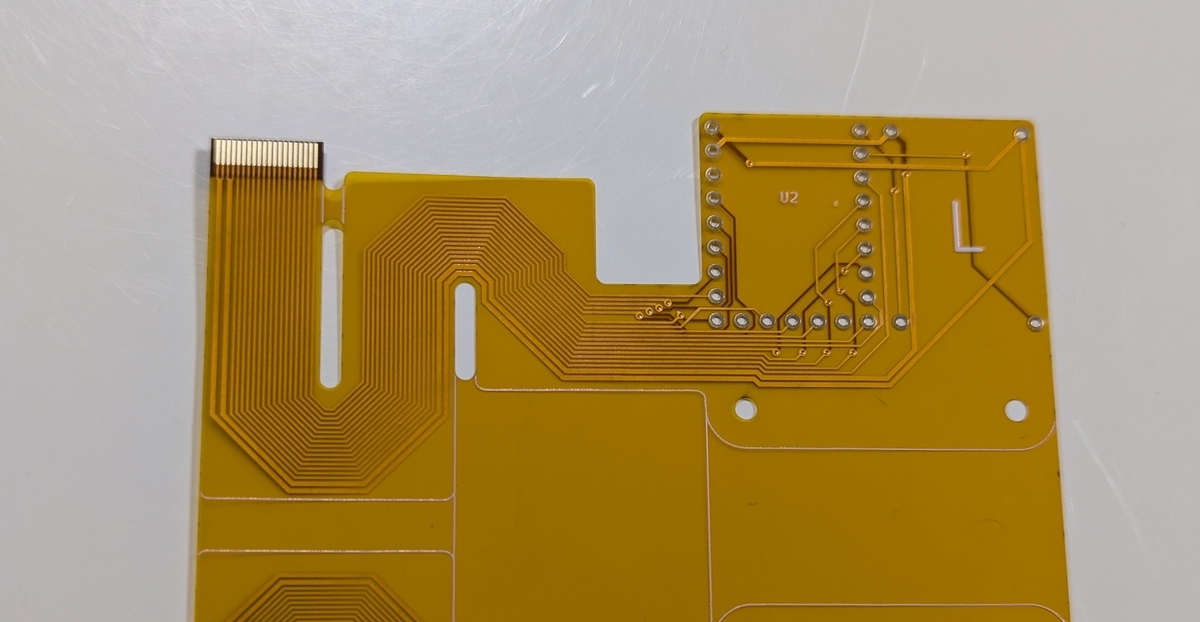

また、今回は音響設計の関係上、スイッチが実装されるメイン基板と、マイコンボードが実装される基板をフレキシブル基板でつなぐ形としました。

メイン基板にマイコンを実装することも考えたのですが、それなりの面積を食うため、音響的な影響を考慮してこのような構成となりました。

ちょっと設計を失敗したのが、このフレキシブル基板です。

マイコンボードのピンをフレキシブル基板のランドにはんだ付けする設計としていたのですが、ランド付近を引っ張ると、はんだ付けした部分が動かず、ランド付近にかなりの応力が作用し、付近の配線が破断することがわかりました。

言われてみればそりゃそうだという話なんですが、皆さんも気を付けてください。

おとなしくコネクタを2つ実装してフレキシブルフラットケーブル(FFC)で接続したほうが安牌です。

立体キーボードでフレキシブル基板を使う場合があると思いますが、ランドではんだ付けをする部分は可能であればスティフナー(補強板)を設けた方が良いと思いました。

あとは、少なくとも可動側に配線を出さない、という工夫はしておいた方が良いと思います。

ちなみに0.5 mmピッチの手はんだにチャレンジしましたが、意外と何とかなるもんだなと思いました。

ちょっとだけはんだをつけたこて先でランドと足との間をなぞっていって、フラックスを塗ってブリッジを解消していく、という方式でやりました。

慣れてくると、ブリッジが解消されていく様が結構楽しいです(?)

音響に関する設計

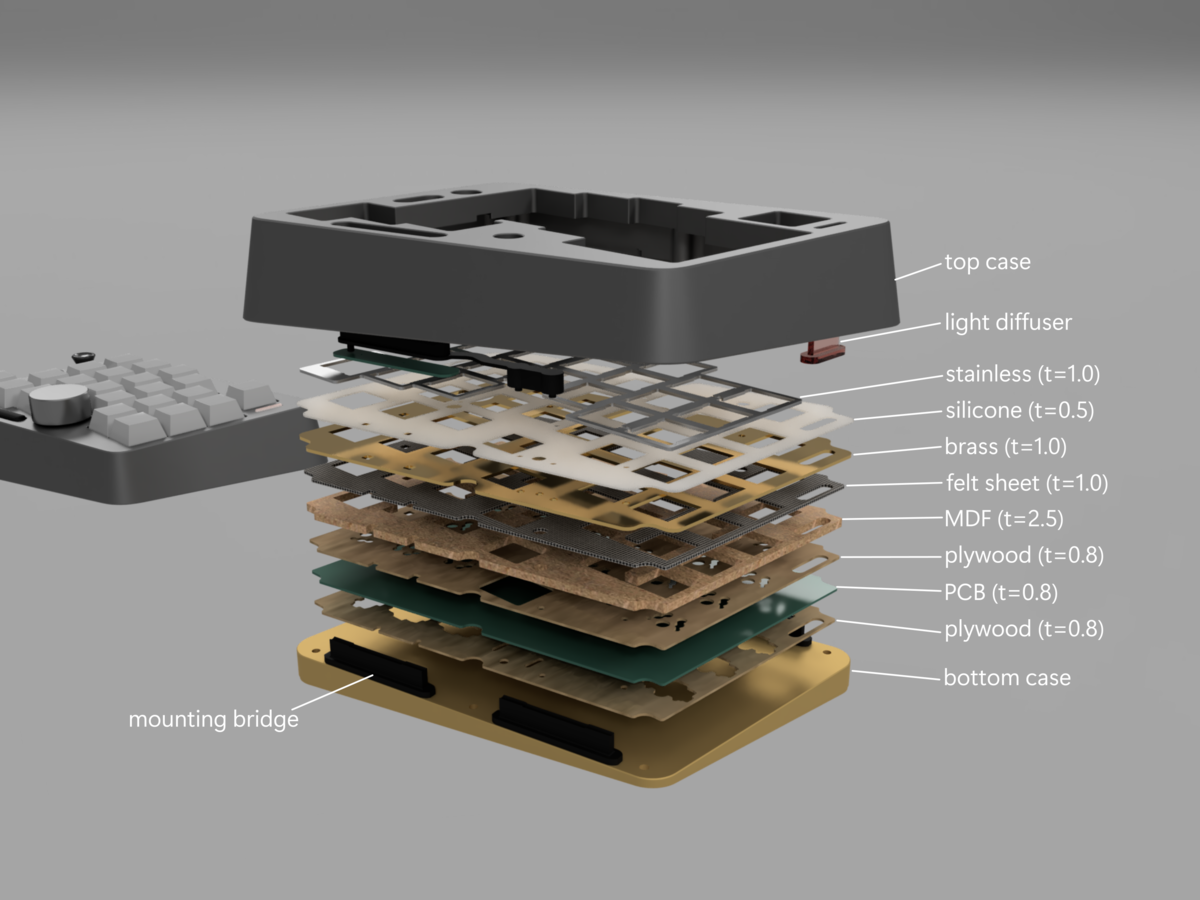

今回のキーボードの分解図を示します。

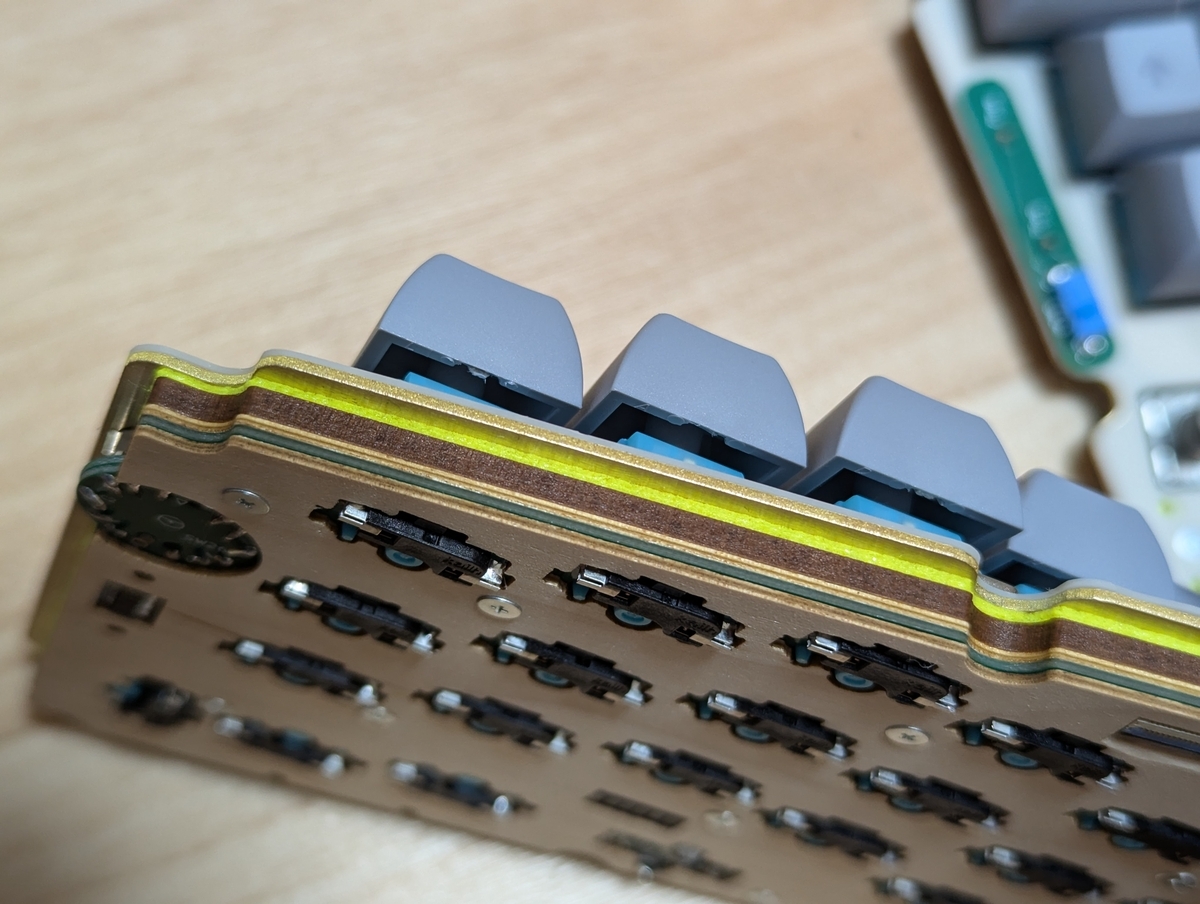

この分解図を見てわかるように、非常に特殊な構成をしています。

特徴的なのは、PCBの下側にベニヤを配置していることと、スイッチプレートの1.5 mm厚を構成するものが、1.0 mm厚の真鍮と、0.5 mmのシリコーンシート*11である点です。ちなみにシリコーンシートの上に乗っている1.0 mm厚のステンレスは、シリコーンシートを固定するための役割と装飾が主です。

この構成は、音をいかにコントロールするかを念頭に置いています。

音響設計に関しては、非常に長くなるうえ、有用と思われる考察ができそうなので、別の記事に譲るとします。

簡単に言えば、アッセンブリの表側では極力音を発生させず、裏側でのみ音が発生させ、その発生した音をケース内で反響させて、こもったような残響音が残るようにしたかった、というのがコンセプトです。

特に、表側はアルミのケースとシリコーンゴムを介して接触しているうえ、アルミケース自体がそこそこ分厚いので鳴りにくく、そもそも真鍮のボトムケースが非常に重く鳴らないので、アッセンブリからの音が内部で鳴っている状態とできました。

片手分で1.6 kgと非常に重くしているのは、ひとえに音響設計のためです。

楽器や音に関する論文を読んでいたところ、一番外側の素材がどのような特性であるかが重要であると考え、このような構成にたどり着きました。

もはや道楽の領域ですが、今までに聞いたことのない打鍵音がするキーボードになったし、音のコントロール方法が明確になってきたので非常に有意義なチャレンジでした。

今は非常にうるさいスイッチをつけて打鍵音を楽しんでいますが、基本的には低音が鳴るキーボードではあるので、いろいろスイッチを付け替える楽しみもありそうです。

ちなみに、机との接点であるゴム脚部分には、ソルボセインを仕込めるようにしています。

他の材質のゴム脚とも比較してみましたが、こういった防振系の素材を間に挟むと、机が鳴ることを抑える効果があると感じました。

打鍵感に関する設計

打鍵感については、やや硬めとなるようにしています。

分類としては、上側はクッションがなく、下側にクッションがある、ハーフガスケットマウントに分類されると思われる構成としました。

これは、上記音響設計を考慮した結果、トップマウントのようにあまりにケースとアッセンブリを直結してしまうと、本当に音が鳴らなくなってしまうので、トップケースとの音響的結合度は高めつつ、下側はある程度クッション性を持たせた方がよい、と判断したためです。

具体的なマウントの方法としては、ボトムケースに3Dプリンタで出力したナイロンの橋を生やして、その先にシリコーンチューブを取り付け、その弾力でマウントする、という方式としています。

これは、GEONWORKSのF1-8X*12のマウント方式からヒントを得ました。

一応取り付けるチューブを交換すれば、弾力感等を調整可能です。

現状は、押してもほとんど沈みが目視できないくらいの状態にしています。

多分硬い方だとは思うのですが、音のせいか思ったよりは硬さを感じず、ソリッドなのに高い音と低い音が同時に鳴る、というある種混乱するような打鍵感と打鍵感になっています。

見た目のこだわりポイント

トップケースの厚みを調整し、キーキャップのエッジが斜めから見ても完全に見えないようにしています。

ご参考までに、スイッチプレートから8.0 mmの高さとすると、ちょうどこれくらいの高さ関係になります。

また、かわいいインジケーターをつけました。

ようやく諸々の問題が解決したので感謝の寿司打をした。そしてこれは今回のお気に入りポイントの一つ pic.twitter.com/DOv6xaUF53

— ぴろりどん (@piroridon) November 3, 2024

ライトディフューザーは、PPで3DP出力しています*13。

なお、アルミの削り出しはJLCに依頼し、ビーズブラスト+ハードコートアルマイトのナチュラルの表面仕上げをしています。

色を特別付けているわけではなく、厚めにすると出てくる色なので独特の質感があります。

感想

ところで、使おうと思ったキーキャップ使ってないじゃん、ということに気づかれた方もいるかもしれません。

私も合うことを期待したのですが、つけてみたところ、色が微妙に合わず、ややクリーム色がかったレジェンドのキーキャップにしました。

グレー付近の色は、細かい違いでも人間の眼だと判別できてしまう、というのは本当なんだなと思いました。

ということでこのキーキャップはどうするかめっちゃ悩んでいます。

打鍵音、打鍵感、配列、使いたい電子部品等、全体的にはやりたいことを集大成的に詰め込んだキーボードができあがって満足です。

ケース全体が傾いており、特殊なボタンも多いので設計自体はまあまあ大変でしたが、形状確認用の3DPを行うことなく無事に組みあがって一安心です。

おわりに

やりたいことを詰め込みまくったらお財布が軽くなりましたが、満足感と知見は大きかったので良いこととします。

ところで、めちゃくちゃ重いので持ち運び用にハードシェルケースを買いました。

これ持って歩いてたら職質されそう……?

この記事はTochka52でゴキゲンな音を響かせながら書きました。

*1:格子配列とも。碁盤の目状にキーが配置されているものを指します。

*2:縦ずれの配列のこと。

*4:需要があれば設計データなどは公開します。必要パーツが多く組み立ては大変ですが……

*5:RKJXL100401V 製品情報 | RKJXLシリーズ | スイッチタイプ | 多機能操作デバイス | 電子部品検索 | 製品・技術 | アルプスアルパイン 残念ながら生産終了ですが……

*6:例えば、Tofu60 Redux kit

*7:[COMING SOON]Yak40 kitkuriya-keebs.com

*9: Menhir inspired

Keyboard: Henge40 (prototype)

Case: aluminum (bead blasted + anodized)

Switch: JWICK Vertex V1

Keycap: NicePBT Gray on White#KEEB_PD #KEEB_PD_R212 #自作キーボード #MecanicalKeyboard pic.twitter.com/d4brERKHym

*11:このシリコーンシートを切るためだけにカッティングプロッターを買ったといっても過言ではありません。使ってみたところ、スイッチパッドは作れそうなので引き続き活躍してもらう予定です。